La migración de las aves es un movimiento estacional regular que acontece por diversas razones. Para muchas, su alimento disminuye con el cambio de estación. Las aves que se alimentan exclusivamente de insectos en las latitudes septentrionales durante el verano comienzan a ver reducido su alimento en otoño. Muchas especies de aves se reproducen en un lugar e hibernan en otro. Por lo tanto, la migración es necesaria para desplazarse entre sus territorios de reproducción y sus zonas de hibernación.

La mayoría de las aves que migran recorren largas distancias. Los patrones más comunes involucran el vuelo al norte para reproducirse en los veranos en áreas templadas o árticas y el retorno a las áreas de invernada en regiones más cálidas del sur. Por ejemplo, en el continente americano, las aves migratorias neotropicales se reproducen en los abundantes hábitats de Norteamérica. Tras el emplume, migran a los ambientes tropicales de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

En El Salvador, Nicaragua y Guatemala, estas aves migratorias se conocen como Azacuanes y en Honduras, Alzacuanes. Son aves que, aunque vuelan juntos, no todos pertenecen a la misma especie. Es un término utilizado en la región para referirse a varias especies de halcones y gavilanes que migran desde Norteamérica hacia el sur en octubre y retornan entre abril y mayo. Su recorrido inicia en Canadá y Estados Unidos, donde las temperaturas comienzan a descender con la llegada del otoño. En busca de mejores condiciones para sobrevivir, estas aves se desplazan hacia Centroamérica y Sudamérica, llegando incluso hasta la Patagonia argentina.

El avistamiento de estas aves migrantes ocurre debido a un fenómeno conocido como migrafunnel o embudo migratorio. Este fenómeno se da en puntos específicos del continente donde las corrientes térmicas y los vientos favorecen el vuelo de las aves sin necesidad de gastar mucha energía. De hecho, es un impresionante espectáculo natural que se puede apreciar especialmente en los cielos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos países, al estar en una posición geográfica clave, se convierte en una ruta de paso obligatoria para miles de estas aves. En el caso de El Salvador, se desplazan al norte de la capital entre Suchitoto y Aguilares, en Chalatenango, en la cadena montañosa central (pasando por su capital, San Salvador) y en la zona costera cerca del Aeropuerto Internacional; suelen reponer sus energías en los cafetales y en los humedales del lago artificial de Suchitlán y la zona costera. En Guatemala, los puntos de avistamiento frecuentes suelen ser Ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Amatitlán, Chimaltenango y Sacatepéquez. Y en Honduras, el principal radio de acción es el departamento de Francisco Morazán y la zona del Golfo de Fonseca.

Los azacuanes siguen rutas definidas por las características geográficas de los diferentes países. Durante las migraciones, estas aves baten sus alas lo menos posible a fin de ahorrar energía. Buscan las columnas de aire caliente que les permiten ganar altura al volar en círculos dentro de ellas con las alas extendidas. Posteriormente se deslizan horizontalmente (como un planeador) y cuando pierden altura, vuelven a localizar otra corriente de aire caliente en ascenso para elevarse de nuevo y continuar con su desplazamiento. Durante su largo trayecto solamente se detienen para alimentarse y descansar. Estos vuelan en grandes grupos, de cientos o miles a la vez. Los biólogos las denominan rapaces, dado que en su mayoría se trata de Cathartes aura, o sea, zopilotes de cabeza roja, el gavilán ala ancha (Buteo Platypterus) y el gavilán de Swainson, conocido como Buteo Swainsoni o gavilán langostero. Otras especies que forman parte de las bandadas de azacuanes son el milano de Missisippi, el águila pescadora, la aguililla aura, el lislique, el gavilán pajarero, el gavilán cola corta, el halcón peregrino, la aguililla cola roja, el gavilán de Cooper, el milano plomizo, el gavilán pico ganchudo, el aguilucho pálido, el elanio tijereta y el gavilán pecho canela, entre otros.

Como se mencionó anteriormente, en la cultura mesoamericana, las aves migratorias se denominan Azacuanes o alzacuanes. El nombre azacuán tiene raíces en el idioma náhuatl, donde atzakwani significa "el que cierra el agua" o "el que trae el agua", relacionado con la señal que su paso representa para el inicio o fin de la temporada de lluvias. A inicios de la temporada lluviosa, alrededor de mayo, los azacuanes cruzan la región en dirección sur. Lo hacen en grandes grupos y aprovechan las condiciones del clima para desplazarse a zonas donde encontrarán alimento y mejores temperaturas. Al terminar la época lluviosa, los azacuanes emprenden su viaje de regreso al norte. Este segundo paso se da entre finales de septiembre y todo octubre, incluso algunos se observan en noviembre. Su paso no ocurre en un solo día, puede durar varias semanas, dependiendo del clima y las corrientes térmicas.

Estos movimientos migratorios aviarios suceden desde los tiempos prehispánicos. Y con el paso del tiempo, el fenómeno se refugió en el cálido abrazo de la cultura popular, convirtiéndose en mito para formar parte del folclore centroamericano. El mito del azacuán en Centroamérica, especialmente en Guatemala, se refiere a la creencia popular sobre la llegada de los azacuanes que anuncian el inicio y fin de la temporada de lluvias. Lo que se escucha popularmente acerca de los Azacuanes es que son aves grandes, de color oscuro, con origen y destino incierto, pero que vienen a decirnos que algo en nuestro clima va a cambiar. Si pasan entre marzo y mayo, pasaremos de la época seca a la época lluviosa y, por tanto, tiempo de bendición, de ir preparando los aperos para cultivar. Los azacuanes son los que abren la lluvia, ellos son del Ajaw. Si el Ajaw decide mandar la lluvia entonces manda a los azacuanes y abren la llave de la lluvia saliendo del occidente y dirigiéndose al oriente. Por eso, cuando vemos pasar a estas aves, entonces ya sabemos que va a llover. Pero cuando los azacuanes son muchos, significa que la lluvia va a extenderse a varios meses del año. Sin embargo, si pasan pocos, significa que lloverá poco en el transcurso del año. También, cuando los azacuanes pasan muy lejos, o sea volando muy alto, es señal de que la lluvia será escasa, por el contrario, si pasan cerca entonces lloverá mucho. Se dice que, si los azacuanes al pasar no fueron respetados, estos volverán muy pronto y no tendremos más lluvia. Si salen del oriente dirigiéndose al occidente están diciendo que habrá sequía y eso hace difícil la vida, especialmente de las familias agricultoras por las pérdidas en las cosechas, que también afecta la producción de alimentos.

Aún hoy día, en muchas aldeas del triángulo norte centroamericano, la gente sigue estando pendiente del cielo para ver aparecer aquel río de aves silenciosas. Y los más mayores de los pueblos consideran a estas aves como enviados de las deidades a recorrer la tierra y dar cuenta de lo que ven. En algunas comunidades, la llegada de los azacuanes también está ligada a creencias sobre la fertilidad de la tierra y las cosechas, considerándose un buen augurio, donde su llegada y partida se asocian con cambios climáticos, agrícolas y ciclos de vida en Centroamérica.

Siendo conscientes de la realidad sociopolítica y económica de la región, es inevitable asociar el vuelo de los azacuanes con el devenir de las comunidades rurales de Centroamérica, especialmente indígenas, y la migración humana. Y en el terreno literario, hay un joven escritor que ha sabido captar ese simbolismo

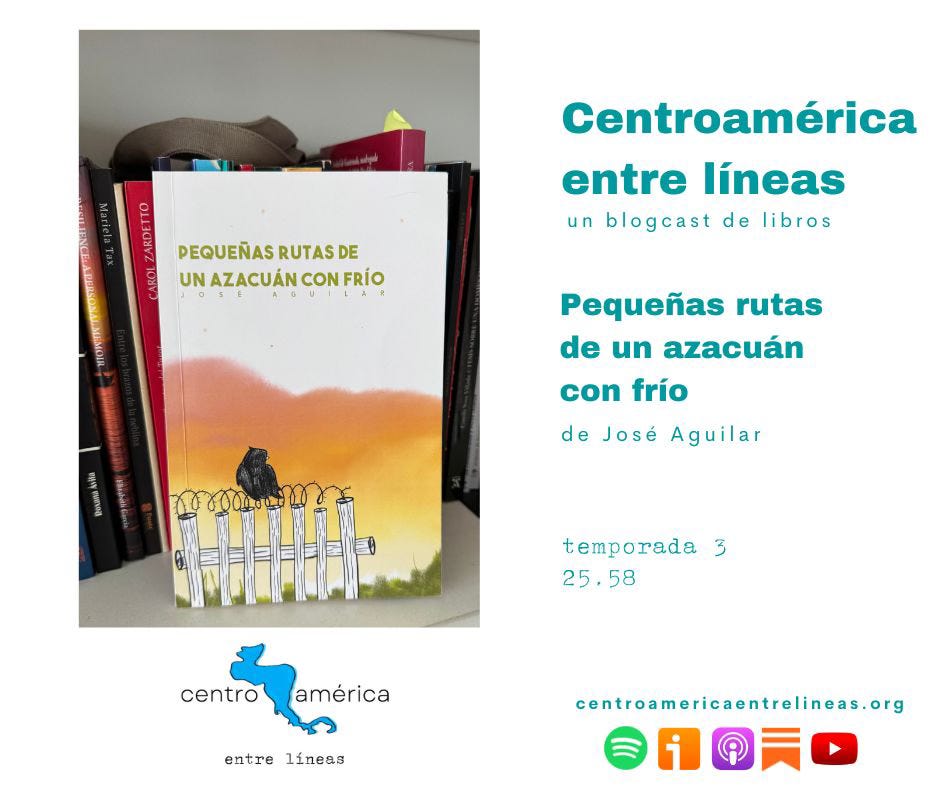

reflejando la importancia cultural y simbólica de los azacuanes. Nos referimos a escritor guatemalteco José Aguilar y su poemario fabulado, Pequeñas rutas de un azacuán con frío.

Pequeñas rutas de un azacuán con frío podría ser la historia de una de estas aves en busca de un espacio cálido en donde pasar el mal tiempo y el exilio, de no ser porque es una sucesión de imágenes hermosas eslabonadas en un poema, que, quizá, por estar en voz del mismo azacuán, resulte más exacto decir que se trata de un canto. Un canto acerca del viaje, de las flores, las nubes, las hojas, la noche, las estrellas, las ausencias, el pueblo con sus alegrías y sus tristezas, y la calidez de un pecho en donde hacer nido.

José Aguilar, con alma de azacuán, escribe:

Cuando estoy feliz

siento que tengo las alas hechas de flores

y revoloteo fuerte

como queriendo pintar todo a mi paso.

El poema Pequeñas rutas de un azacuán con frío es un cuento tierno y asombroso. Esta poética fábula que nos regala José Aguilar nos abraza en su inicio con las palabras del escritor guatemalteco Humberto Ak’ab’al.

Vuelo

Soy pájaro: mis vuelos son dentro de mí

De hecho, para la poeta, narradora, editora y periodista cultural guatemalteca, Vania Vargas, la escritura de José Aguilar le recuerda al poeta Humberto Ak’ab’al, por la forma en la que describe el viaje interno de los pájaros que somos, y por la sencillez y la claridad que tiene José Aguilar para hablar del pueblo y del campo. A ella también les recuerda a los escritos de Mario Payeras, quizá por la fluidez y el amor con que José encuentra la ruta entre la naturaleza y los actos de la gente. A Luis Alfredo Arango, por el encanto y la ternura con que José dice, pero también pinta. También llega a su mente Luis de Lión, quizá porque José también es maestro, y por la sencillez y la belleza con que arma sus metáforas, imágenes parecidas a las que salen del asombro de aquellos que empiezan a descubrir el mundo e intentan explicarlo con lo que tienen a mano, como lo hicieron los primeros filósofos, como lo hacen los niños, como lo hacen los poetas. Porque para Vania Vargas, José Aguilar es sobre todo un poeta.

Sin embargo, para centroamérica entre líneas, el poemario de José Aguilar nos inspira el trabajo poético de Ixmucané Us, Anabeli Nakbé Gómez, Sulama Lorenzo, Miriam Ochoa, Isabel Rosales, Victoria Colaj y Keren Escobar; además de ser poetas mimadas, al igual que José Aguilar, por Metáfora editores, sus poemas nos demuestran con mucha fuerza que el ejercicio de la libertad y de lo poético es una práctica del día a día, en pequeños y sencillos gestos como, por ejemplo, imaginarse ser del viento, también como una forma de resistir y recrearse. Tal y como el joven azacuán con frío relata:

Crecí huérfano de nido

pero la tormenta

siempre me ofreció un hombro donde colocar mi pecho

¡ah, mi pecho!

guarida de todos mis muertos.

Para centroamérica entre líneas, José Aguilar es sobre todo un poeta.

José Aguilar construye una nueva poética social, abrazando sus orígenes y realidades, como el joven azacuán que creció huérfano de nido y que encontró en la tormenta el hombro donde colocar su pecho y reposar su herida causada en el exilio. Este poemario fabuloso de José Aguilar transpira las memorias del autor en el campo. El es originario de Chiantla, una población localizada en Huehuetenango. El poeta afirma que allí tienen un concepto diferente de cómo pasa el tiempo, en comparación con la de otras poblaciones de Guatemala. Por ejemplo, la lluvia es el momento de sembrar, mientras que en otros lugares es símbolo de alboroto.

El poeta José Aguilar dignifica la literatura popular. Este poemario, con pinceladas costumbristas, hunde sus raíces poéticas en un imaginario tamizado por las ocurrencias simbólicas de un azacuán con frío que decide no migrar: el cerro con sus manos de lodo, el sol que camina sin sandalias, las flores que son mariposas que no curaron de susto y se quedaron quietas para siempre, las nubes que bajan al río a bañarse, las casas del pueblo pintadas de cal, las ollas de barro que se menean llenas de frijol entre los comales, la feria del pueblo, en las que hay dulces que parecen culebras y culebras en forma de collares, la marimba que truena o los grillos que hacen de la neblina una orquesta…

José Aguilar se apropia de los principios de esa literatura sin opulencias ni pretensiones, creada por el pueblo y en gran parte conservada por tradición oral. La intimidad de lo cotidiano nos ofrece una conexión con lo irreal o tal vez, con lo real inventado por un imaginario compartido. El poeta Aguilar recita:

Hablando de sombras

me recordé de Angelina

cuando está cocinando

toda la casa se envuelve en su silueta

el fuego siempre la saca a bailar por las paredes.

El poeta José Aguilar no busca crear un estilo propio; sólo le interesa comunicar lo que piensa o siente sobre lo que pasa en su momento. A veces su poesía popular aparece como sátira, denuncia, protesta o sentencia moral o política. Como un hecho eminentemente colectivo, social, recoge el sentir común, la manera colectiva de pensar acerca de un suceso. José Aguilar afirma:

Somos hijos de la guerra, del maíz y del frijol

El friolento azacuán decide explorar otras rutas, no tan lejanas geográficamente sino próximas a ese deseo eterno de todo migrante de que algún día volverán a casa. El poeta con voz de azacuán recita:

disfruto escuchar las historias

que solita como campana huérfana repite

mientras yo guardo mis alas

y descanso tranquilo

bordado en el pecho de un huipil.

Ese es el caso de los azacuanes, aves que emigran de ida y de vuelta en bandadas. Se van de su territorio cuando llega el frío, cruzan medio continente, y en su trayecto van marcando el tránsito de las lluvias. Son migrantes que emprenden camino en nombre de la supervivencia, pero que nunca pierden el deseo de volver a casa.

La migración humana ya sea, forzada o voluntaria, consistente en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia. Los seres humanos han migrado desde los orígenes mismos de la humanidad, partiendo desde un punto ubicado en África hasta poblar todos los continentes. En términos prácticos, como los azacuanes, todas las personas somos migrantes o descendientes de migrantes. Mas allá de las causas sociales, políticas, económicas o ambientales que inciden en el fenómeno migratorio, no deja de ser una decisión personal arriesgada, un viaje de superación, resistencia y resiliencia en el que nunca se pierde el deseo de volver a casa y que a veces, lamentablemente acaba en tragedia para muchos. Pues no todas las personas que deciden migrar encuentran la calidez de un abrazo, ni un confortable pecho en el que descansar, como el friolento azacuán encontró en Angelita.

Carlos José Aguilar Ángel escribió Pequeñas rutas de un azacuán con frío y Metáfora Editores la publicó en 2020.

José Aguilar nació en 1997. Además de jardinero, maestro, estudiante de arquitectura, es un escritor y gestor cultural guatemalteco y actor para las compañías de teatro: Café Cereza y Crixus Teatro y Espectáculos, de su natal Huehuetenango. Su poesía ha sido incluida en diversas antologías tales como Modelo 90: muestra de poetas guatemaltecos nacidos en la década de 1990, UPoética: Antología poética universitaria, Fragua de preces y El ser que nos habita. En 2020, fue el ganador del 2do. Certamen Nacional de Poesía Joven, con su obra Pequeñas rutas de un azacuán con frío.

El autor, originario de Chiantla, Huehuetenango, fue elegido ganador del II Certamen Nacional de Poesía Joven en 2020. Cada participante debía postular con un pseudónimo. Y José Aguilar eligió el sobrenombre de Ocote Tierno. El confiesa que es una persona a la que le gusta hablar mucho, y, a veces, siente que con eso no llega a nada. La figura de un ocote tierno que hace mucho humo, pero nunca enciende, era algo que le representaba.

El Certamen Nacional de Poesía Joven es organizado por la Asociación Metáfora. El alma de Metáfora Editores, responsable de la publicación Palabras para colgar en los árboles, es Marvin García Citalán. Nació en 1982. Es poeta, editor, columnista de opinión y gestor cultural de origen maya k'iche. Marvin es el director del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y de la Asociación Metáfora. De su extensa producción literaria mencionaremos los títulos No somos los mismos, Solamente el cielo, y El tiempo no se vende. Sus textos han aparecido en antologías de México, Centroamérica, Colombia, Cuba, Chile, España, República Dominicana y Guatemala. Ha participado en varios festivales y encuentros de poesía en América Latina.

Fuentes consultadas:

Aguilar, José. Pequeñas rutas de un azacuán con frío. Quetzaltenango: Metáfora editores, 2020. ISBN: 978-9929-758-12-4.

Vargas, Vania (2020). Pequeñas rutas de un azacuán con frío, de José Aguilar. En: Gazeta (13 de septiembre). Recuperado de: enlace.

Serrano, Julio (2020). Audiobuki 23: el primer libro es un arma cargada de futuro. En: Radio Ocote (4 de agosto). Recuperado de: enlace.

Abrego, Berta (2020). José Aguilar enciende la llama ternura y el asombro. En: Diario de Centroamérica (1 de junio). Recuperado de: enlace

Aguilar, José (2024). Diaphragma. En: Revista de Literatura El Pez soluble (30 de septiembre). Recuperado de: enlace

Presentación del Libro: libro “Pequeñas rutas de un azacuán con frío” (2024). En: Fundación MAG (1 de febrero). Recuperado de: enlace

Trejo, Mario (2013). Ya pasan los azacuanes. En: El Salvador desde mi lente (29 de octubre). Recuperado de: enlace

Alfaro, Mario (2017). El paso del azacuán. En: Flotilla aérea (12 de noviembre). Recuperado de: enlace

Cetino, Rocío (2025). El paso de los azacuanes en Guatemala. En: Guatemala.com (8 de abril). Recuperado de: enlace